HUIT JOURNALISTES TUÉS DEPUIS LE DÉBUT DE LA GUERRE

30 mai 2022 : Frédéric Leclerc-Imhoff, 32 ans, journaliste reporter d'images pour BFM TV depuis six ans, a été tué par un éclat d'obus à bord d'un camion blindé accompagnant un convoi humanitaire, lors d'une attaque russe sur la route de Sievierodonetsk, dans la région de Louhansk (est de l'Ukraine).

Diplômé de l’IJBA (2014), il a également réalisé des reportages pour l’agence Capa.

C’était sa deuxième mission en Ukraine.

Frédéric Leclerc-Imhoff est le 8e journaliste tué depuis l’invasion russe le 24 février dernier.

Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête pour crimes de guerre.

Son confrère Maxime Brandstaetter (ESJ Paris Grand Lille 2018), qui l’accompagnait, a été légèrement blessé à la jambe (il a travaillé à RMC, Canal, GrandLille TV, CNews, La Nouvelle République, TV Tours, Radio Campus).

Oksana Leuta, leur fixeuse ukrainienne, professeur de russe au lycée français de Kiev, est indemne.

Les premiers journalistes ukrainiens tués l’ont été le 1er mars : Evgueni Sakoun, dans le bombardement de la tour de télévision à Kiev, et Viktor Doudar, pendant des combats près de Mykolaïv, au sud.

L’américain Brent Renaud, 50 ans, a été le premier reporter étranger tué par balle le 13 mars, dans la banlieue nord-ouest de Kiev. Un de ses confrères qui l’accompagnait, Juan Arredondo a été blessé.

Ancien reporter du New York Times, devenu journaliste indépendant, il effectuait un reportage sur les réfugiés. Avec son frère, également journaliste, il avait couvert les guerres d’Irak et d’Afghanistan.

Le 14 mars, Pierre Zakrzewski, 55 ans, perdait la vie dans sa mission d’information. Né d’une mère française et d’un père polonais, cameraman franco-irlandais de la chaîne américaine Fox News, il a été la cible de tirs à Horenka, près de Kiev. Il accompagnait le journaliste anglais Benjamin Hall blessé aux jambes par des éclats d’obus. Leur "fixeuse", Oleksandra Kuvshinova, journaliste de 24 ans, a aussi été tuée.

Le 23 mars, la correspondante russe indépendante Oksana Baulina, 42 ans, du média en ligne The Insider était tuée dans le nord de la capitale ukrainienne dans l’explosion d’une roquette.

Le 1er avril, après le retrait de troupes russes, le corps sans vie du photographe-documentariste ukrainien Maks Levin, 40 ans, a été retrouvé, trois semaines après qu'il n'ai plus donné signe de vie, près du village de Gouta Mejyguirska, à une dizaine de kilomètres au nord de Kiev. Il n'était pas armé et portait une veste signée « presse ».

Le 2 avril, le réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius, 45 ans, a été tué par l'armée russe alors qu'il tentait de quitter Marioupol, où il réalisait un documentaire. Fait prisonnier, il a été abattu d'une balle dans la tête et d'une autre dans la poitrine, a précisé Lyudmyla Denisov, défenseur des droits ukrainienne. Son corps sera retrouvé cinq jours plus tard avec des marques de brulures et les deux jambes brisées.

Le 28 avril, Vira Ghyrytch, 55 ans, journaliste ukrainienne depuis 2018 à Radio Free Europe/Radio Liberty, financée par les États-Unis, a été tuée dans un bombardement mené sur Kiev par les Russes, le jour de la visite du secrétaire général des Nations Unies. Elle a été retrouvée dans les décombres de son immeuble de 25 étages. Au début des années 2000, elle était porte-parole de l’ambassade d’Israël en Ukraine.

Le 4 mai, Oleksandr Makhov, 36 ans, reporter ukrainien pour sa couverture du conflit dans le Donbass, a été tué par les troupes russes dans la région de Kharkiv. Il s’était rendu célèbre pour avoir demandé sa compagne en mariage sur la ligne de front.

NOVAÏA GAZETA SUSPEND SA PUBLICATION

28 mars 2022 : Novaïa Gazeta, dernier journal indépendant de Russie, dirigé par Dmitri Mouratov, prix Nobel de la Paix 2021, annonce qu’il reprendra ses publications « à la fin de l’opération militaire spéciale en Ukraine ».

Depuis le début du conflit, le trihebdomadaire, était conçu « dans le respect des règles du nouveau code pénal », en ligne et sur papier.

Une « Une » récente montrait le quadrille du Lac des cygnes de Tchaïkovski, sur fond d’embrasement. Une image qui renvoie à la télévision de l’époque soviétique qui diffusait des ballets quand elle ne pouvait pas traiter l’actualité…

La décision prise fait suite à un second avertissement en moins d’une semaine pour manquement à la loi sur les « agents de l’étranger ». Citée, une ONG n’avait pas été mentionnée avec ce statut.

Novaïa Gazeta était le journal d’Anna Politkovskaïa, journaliste assassinée en 2006.

MARINA OVSYANNIKOVA A RÉUSSI À FUIR LA RUSSIE

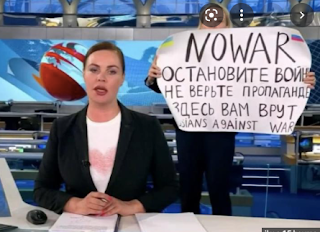

17 octobre 2022 : l’avocat de la journaliste russe de 44 ans Marina Ovsyannikova a annoncé qu’elle avait réussi à fuir la Russie début octobre. Assignée à résidence, elle avait été interpellée en août, mise en examen et placée en détention provisoire (photo ci-contre, capture d’écran PK).

Le 14 mars, sur la première chaîne russe Pervi Kanal, elle s’était placée derrière la présentatrice du programme Vremia (Le Temps) à une heure de grande écoute en brandissant une pancarte « Non à la guerre »

Elle risquait dix ans de prison pour diffusion de « fausses informations ». Arrêtée à 6 h du matin à son domicile de Moscou, les enquêteurs lui reprochaient d’avoir manifesté devant le Kremlin le 15 juillet.

Libérée en mars après plus de 14 h d’interrogatoire, un tribunal lui avait infligé une simple amende de 30.000 roubles (250 €) pour « infraction administrative ».

Le 28 juillet, un tribunal de Moscou la condamnait à une amende de 50.000 roubles (800 €) pour « discréditation des forces armées russes »..

Dans une vidéo postée peu avant son coup d’éclat, elle expliquait que son père est ukrainien et sa mère russe. Elle demandait pardon d’avoir participé à la propagande de Poutine et appelait à la mobilisation contre la guerre.

Née à Odessa, sortie en 2005 de l’académie russe de la fonction publique et de l’économie, cette ancienne championne de natation de 43 ans a deux enfants de 11 et 17 ans.

Cachée par des amis après son coup d’éclat à la télévision, elle donna une interview au magazine allemand Der Spiegel, indiquante ne pas vouloir quitter son pays, et déclinant l’offre d’asile proposée par la France. Le quotidien allemand Die Welt avait embauché pour trois mois la journaliste comme correspondante en Ukraine et en Russie.

ELENA VOLOCHINE : UNE DICTATURE DE GUERRE

8 mars 2022 : Elena Volochine, journaliste franco-russe correspondante depuis une dizaine d’années de France 24, a décidé de rentrer à Paris.

« Pour la première fois j’ai senti que je n’allais plus pouvoir faire mon travail. Et qu’il était temps de partir », a-t-elle précisé. « Des règles du jeu étaient établies depuis que je travaille. Mais ces règles ont changé basculant vers une dictature de guerre ».

En 2019, elle réalisa le documentaire « Le choix d’Oleg », consacré aux soldats de la guerre du Donbass, avec James Keogh, photo-reporter de guerre franco-irlandais.

REPORTERS SANS FRONTIÈRES

Dès le début du conflit, RSF a ouvert à Lviv, à la frontière polonaise, un centre pour la liberté de la presse en Ukraine. Il permet aux équipes de travailler, de leur fournir du matériel de protection (casques et gilets par-balles) et une assistance financière et psychologique. Contre la censure en Russie des sites d’information indépendants, RSF a débloqué Meduza.io, le média russe le plus populaire du pays (qui revendique plus de 13 millions de visiteurs uniques par mois).

Le 15 avril, le site web de RFI, bloqué par le régulateur russe des télécoms, a été remis en ligne par RSF. Ces actions sont engagées dans le cadre de l’ opération Collateral Freedom, avec le soutien technique de hackers, informaticiens et ingénieurs dans plusieurs pays d’Europe.

RSF rappelle que la Russie occupe la 150e place sur 180 pays au classement mondial de la liberté de la presse 2021.

EN RETRAIT DE RUSSIA TODAY

En raison de la guerre en Ukraine, des chroniqueurs français ont décidé de se mettre en retrait de la chaîne Russia Today (RT) qui émet en France depuis 2017.

Frédérique Taddeï animait depuis 2018 le talk-show « Interdit d’interdire » : « La situation internationale étant ce qu’elle est, j’ai décidé ce matin d’arrêter d’animer Interdit d’Interdire. Par loyauté envers la France, je ne peux pas continuer une émission de débat contradictoire à partir du moment où mon pays se retrouve en conflit ouvert avec la Russie » a annoncé le 24 février le journaliste, ex-présentateur de «D’art d’art».

Né en 1961, animateur de débats culturels sur France 3 puis France 2 (« Ce soir ou jamais » de 2006 à 2016), il a présenté de 2018 à 2020 une émission d’entretiens sur Europe 1.

Stéphanie de Muru, visage de RT depuis 5 ans, annonce le 1er mars sa décision de quitter le média russe. La journaliste a déclaré que « l’intervention militaire russe était pour moi la ligne rouge ». Entre 2005 et 2017, elle exerçait sur BFM TV.

Alain Juillet, haut fonctionnaire qui a exercé à la DGSE, avait rejoint RT en février 2020 où il animait deux fois par mois la chronique géopolitique « La source ». Il a cessé sa collaboration le 11 janvier 2022.

MÉDIAS CENSURÉS PAR LA RUSSIE

Depuis le début du conflit, les autorités russes interdisent aux médias d’utiliser les mots « guerre » et « invasion », et d’utiliser des informations autres que les déclarations officielles.

De nombreux médias internationaux ont décidé de suspendre leur mission en Russie compte tenu de la censure et des mesures de répression : la BBC, les chaînes publiques allemandes et italiennes ARD, ZDF et la RAI.

Dès le 24 février, Roskomnadzor, l’organisme russe de surveillance des médias a bloqué le site de Nastoyashchee Vremya (Temps présents), une filiale de Radio Free Europe / Radio Liberty. L’animateur de télévision Ivan Ourgant a été écarté et la journaliste Elena Tchernenko exclue d’un groupe de journalistes accrédités par le gouvernement parce qu’elle a rédigé une lettre anti-guerre.

Plusieurs médias ont été censurés : les éditions russophones de la BBC, la télévision Deutsche Welle, les sites indépendants Meduza et radio Svoboda.

En Russie, la station Ekho Moskvy (Écho de Moscou) a été contrainte le 3 mars de se saborder et la chaîne indépendante Dojd suspend son activité.

Le site Mediazona, une des dernières voix indépendantes en Russie, a été bloqué en raison de sa couverture de l’invasion en Ukraine, tout comme le site d’investigation Bellingcat connu pour ses enquêtes sur la guerre du Donbass ou l’empoisonnement d’opposants.

Depuis le 21 mars, le site d’Euronews, la télévision paneuropéenne, et sa version russe ru.euronews.com sont bloqués.

En France, Sputnik News, agence de presse russe, a été placée en liquidation judiciaire début mai 2022, suite aux sanctions de l’Union européenne.